Comédie. Féminisme. Italie. Est-ce possible d’en débattre lors d’une interview claire et compréhensible ? Il y a un an, Gero Arnone écrit La Vita della mia Ex per come la immagino Io. Il propose alors, non pas des contes moralisateurs, mais une œuvre composée de plusieurs histoires tragiques, imprévisibles, et surtout, comiques.

Avant de parler de ce que raconte La Vita della mia Ex per come la immagino Io, je voulais savoir ce qui te fascine le plus dans les dessins d’Eliana Albertini ?

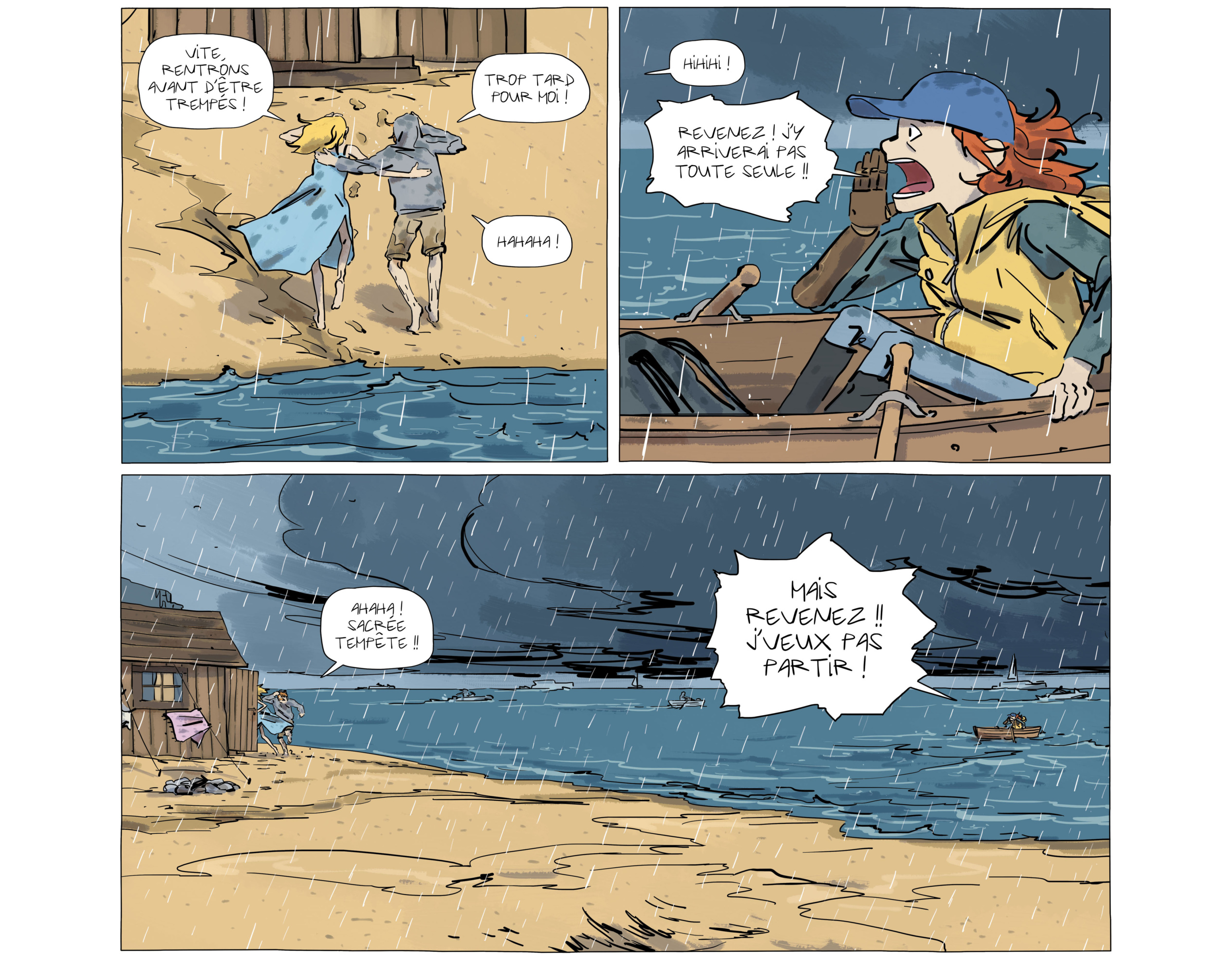

Ce que j’aime le plus dans ses dessins, ce sont ses traits simples, mais en même temps élégants et expressifs. Je ne suis pas un grand lecteur de bande dessinée. Je ne connaissais pas Eliana. Minimum Fax (ndr : une maison d’édition italienne) m’avait demandé d’écrire un livre au sujet du féminisme, de la condition de la femme, etc. La première chose demandée était que je voulais avoir une dessinatrice de BD. Parce qu’il y a un moment dans la trame où je parle d’une polémique entre une dessinatrice et moi.

Minimum Fax me proposait plusieurs noms. Le trait d’Eliana me plaisait directement car il épousait bien le style d’une BD comique. Le livre est riche de textes et je souhaitais éviter d’obtenir des images chaotiques, confuses et chargées. Eliana avait l’habilité de pondre des solutions graphiques qui donnaient de l’espace aux textes sans le surcharger d’images, vignettes. Il y a une série de dialogues qui font office de page-poster. Ca me plaisait énormément.

J’ai pu noter, en regardant une de tes interventions sur Youtube, que tu décris des perdants avec ce livre… on voit aussi qu’Eliana et toi avez une vraie complicité, notamment à travers vos blagues publiées sur Instagram. Vous vous focalisez sur l’absurdité du quotidien de tout un chacun. Votre objectif était de dépeindre les absurdités humaines.

Notre objectif principal était d’écrire une BD qui faisait rire. Le thème du féminisme fut proposé par la maison d’édition, mais on voulait vraiment traiter de sujets ayant pour but de faire rire. Je ne voulais pas jouer le donneur de leçon politique ou moral. Je n’ai pas d’idées claires sur la dynamique de la lutte féministe, sur le patriarcat… je cherchais à déplacer mon intention comique aux sentiments des personnes. Donc, à l’intérieur du livre, on retrouve beaucoup des rapports de couples. On se concentre sur les raisons des hommes s’entrechoquant avec celles des femmes. Et pas toujours, dans l’un ou l’autre camp, on est pleinement dans le juste. C’est pourquoi, dans le livre, tous les personnages en sortent perdants.

Quant aux vignettes sur Instagram, servant de promo pour le livre, on illustre les thèmes du moment : Noël, Pâques, Carnaval, etc. On ne vise pas des propos génériques, universels, mais d’une certaine manière, on souhaite lier ces évènements pour voir comme cela rebondit sur le quotidien des personnes. Il en résulte des vignettes amères. Malheureusement, j’écris des choses assez souvent déprimantes qui, je l’espères, sont comiques.

Quand on lit La Vita della mia Ex per come la immagino Io, on découvre la formule comédie = tragédie + temps. Quelle est ta recette parfaite pour la comédie ?

Malheureusement, elle n’existe pas. Je ne veux pas théoriser la comédie. J’en suis juste un grand passionné. Je note que la comédie évolue très rapidement et surtout, qu’elle est reçue de façon différente selon les générations. En Italie, je ne sais pas si c’est le cas en Belgique, la satire politique ne fonctionne plus. Certaines personnes s’en foutent à cause des réseaux sociaux, des nouvelles formes d’informations. L’info est trop parcellisée. Chacun la suit à sa manière. En Italie, qu’est-ce qui catalyse à 100% l’opinion publique ? Les élections et le Festival de Sanremo (ndr : festival lancé dès 1951, véritable rendez-vous sacré pour les Italiens). Puis, sur Instagram, on est sur une comédie plus amateure, plus spontanée, par conséquent, il n’existe pas de recette.

Un auteur comique peut s’estimer heureux quand il trouve sa propre voix. Dans le sens où, il peut être heureux de trouver une formule, un mode pour véhiculer sa pensée, et ce, quelque soit ton domaine artistique.

C’est très intéressant. Quand je vois Valerio Lundini jouer sur scène au premier mai, puis, s’arrêter pour appeler Vladimir Poutine, je me dis : Bon, la satire existe toujours en Italie. Comment sais-tu qu’elle n’est plus pratiquée ?

En Italie, il n’existe plus que deux émissions satiriques : Propaganda Live et un programme de Fabrizio Crozza. Ensuite, ajoutons que les vingtenaires ne sont pas mon public. Et c’est dommage ! C’est aussi la faute d’une classe politique actuelle italienne poussée vers un niveau de surréalisme élevé. Ca devient presque banal de s’y confronter. Ou alors, on n’a pas encore trouvé la formule juste.

Si on revient sur la performance de Valerio Lundini au premier mai, en réalité, il prend en dérision l’évènement en tant que tel. Il se moque de ce festival qui a la prétention d’arrêter la guerre grâce à des chansons.

Il est fort. Restons sur nos terres italiennes. Giorgia Meloni est au gouvernement. Y aura-t-il un espace médiatique pour des personnalités comme toi, comme Valerio Lundini, à savoir, des personnes qui ne mâchent pas leurs mots… ou sera-t-il compliqué de s’exprimer dans les prochaines années ?

A vrai dire, lorsqu’on est dans un gouvernement de droite, autoritaire, en Italie, la satire prolifère toujours. Dans ce système se crée la dichotomie entre bons et méchants. Nous, auteurs comiques, sommes de bons défenseurs de la liberté d’expression contre un régime désirant la castrer. C’est un constat qui n’est plus le même. Premier motif, des politiciens, de droite ou gauche, entrent dans le jeu des réseaux sociaux et savent profiter d’une polémique née d’une blague satirique. Deuxième motif, il n’est plus aussi facile de blaguer qu’auparavant, là où les opportunités pour blaguer au sujet des minorités et de leurs problèmes étaient plus grandes. Les mouvements ne sont plus les mêmes et les personnes de la culture woke sont parfois exaspérées. En Belgique, qu’est-ce que ça raconte ?

Ecoute, je n’en ai aucune idée. Je ne sais pas citer une personnalité bousculant les mentalités. Je dois avouer, je ne suis pas un public facile. Je rie rarement devant les spectacles des humoristes. Néanmoins, l’humour noir, c’est ma came. J’écoute souvent un artiste français appelé Gaspard Proust. Il appuie là où ça fait mal. Il donne à réfléchir. Pour moi, c’est important quand il s’agit de créer une œuvre artistique. Ca ne te préoccupe pas toi, le fait que la satire fasse moins de succès ?

Je ne pense pas que ça ait moins de succès. Je crois qu’elle a énormément changée. C’est vrai que la satire portant un message profond fonctionne moins. Peut-être que les nouvelles générations n’ont pas besoin qu’on leur dise ce qui est juste ou non. Mais ça dépend toujours des compétences de l’auteur. C’est difficile de faire de la comédie. Je m’impose une règle. J’écris sur des choses qui me font rire. Rédiger des blagues sur un sujet lié à un succès momentané est une tentation dont il faut s’extirper. Au final, le public n’est pas stupide. Les gens, qui te lisent ou regardent, comprennent si tes blagues proviennent d’ailleurs. Etre comique, c’est se baser sur les idées du moment et sur l’espoir d’en avoir d’autres.

Une impression me hante lorsque j’observe la jeunesse. Comme si tout devait être codifié. Si j’étais à ta place, j’aurais réellement peur de devoir respecter des quotas. La Cérémonie des Oscars représentent bien mes paroles. On ne récompense pas un film pour sa poésie mais pour son idéologie. L’écrivain Bret Easton Ellis l’annonçait par le passé. Peu importe le nombre de Blancs, la quantité de lesbiennes, à l’écran, il s’agirait d’évaluer les compétences artistiques.

D’un côté ça me fait peur, et en même temps, si c’est affronté intelligemment, c’est un super sujet comique. Si tu trouves la clé fourbe pour, en théorie, traiter d’un argument incorrect, indiscutable, par exemple, dans cette exagération de la représentation des minorités… si tu trouves un moyen rusé pour parler de cette chose et faire rire, le public appréciera. Cependant, si tu joues la carte : Ho, c’est totalement absurde de voir ce film juste parce qu’il y a des acteurs chinois. Ca ne fera pas rire, ça passera comme une réflexion réactionnaire.

Je suis d’accord avec toi sur le fait de transmettre un message. Puis, selon l’auteur que tu es, à toi de découvrir la méthode pour rendre ce message drôle, la clé pour provoquer le rire. Cette clé pour abattre la barrière idéologique de certaines personnes.

Ce n’est pas toujours facile. C’est un travail très beau, frustrant. Il y a eu sûrement des périodes plus ouvertes à la comédie, mais la situation actuelle est stimulante. Au départ, quand on me demandait de travailler autour du féminisme, j’étais enjoué. Après réflexion, je me suis dit que c’était du suicide. Parler de féminisme en Italie en 2022, après le mouvement MeToo, c’est comme se centrer sur le racisme alors qu’on est membre du Ku Klux Klan. Ces difficultés demeurent stimulantes.

(rire) Je sais maintenant quel est le titre de l’interview : Parler de féminisme est un suicide.

Puis, je me suis lancé vers une démarche sincère. Pour quelques blagues, j’écrivais des choses que je ne pensais pas. Dans la logique courante, j’incarne le blanc hétéro cis qui s’en prend à l’hystérie des femmes. En réalité, je suis d’accord avec les idées de certaines féministes, même si je ne suis pas d’accord sur tout. Dans mon livre, donc, je n’incarne pas ce personnage qui embête tout le monde. Je cherchais à faire rire.

Ce dialogue nous porte vraiment à la dernière question. Comment ne pas tomber dans le piège du moralisme casse-pieds ?

La stratégie du livre est de ne pas me faire parler mais de faire parler les personnages. Ils avaient souvent des idées et des points de départ complétement divers. En écrivant, je me rendais compte que personne n’avait tort, personne n’avait raison. Selon moi, c’est une prise de conscience nécessaire, même si elle est un peu frustrante. Ce serait bien plus facile d’imaginer la vérité d’un côté, et de se prendre pour le paladin de la liberté. La vie est plus compliquée. Et c’est plus stimulant, au sein de cette confusion, de débusquer les contradictions, illusions et frustrations comiques.

L’argument de ce livre n’est pas le féminisme. Mais de comprendre comment un auteur comique s’est retrouvé à affronter ce thème. Pour faire rire ou véhiculer un propos, tu ne dois pas être obligatoirement incorrect vis-à-vis de quelqu’un. Les nouvelles générations d’humoristes épousent cette pensée. Elles cherchent à être divertissants en restant sincères. C’est plus difficile, c’est vrai… mais c’est peut-être plus gratifiant.

Interview menée par brunoaleas – Dessins ©Eliana Albertini