Les mangas attirent les plus jeunes. Et les bédés franco-belges ? En 2006, Fabien Vehlmann obtient un prix au festival d’Angoulême pour Seuls. On y suit Dodji, Terry, Leïla et d’autres enfants, au sein d’une ville sans adultes. L’auteur décrit sa BD, un succès réunissant des millions de lecteurs !

Avant d’analyser Seuls, pointons un gimmick dans ton écriture. Tu exploites souvent un thème précis, la disparition. On le note, en lisant La Cuisine des Ogres. Cette thématique est généralement utile pour les films d’horreur. La technique propre au hors champ est fascinante. C’est attirant et excitant, quand on ne perçoit pas la menace. Le thème de la disparition est-il un bon point de départ pour créer une œuvre artistique ?

La difficulté et parfois le défaut de la bande dessinée, c’est qu’elle peut tout montrer, et souvent elle le fait. Pour un dessinateur, représenter une bataille spatiale est aussi simple que dessiner un embouteillage, mais bien plus excitant pour un jeune lecteur adolescent. C’est pourquoi, la bande dessinée s’est appropriée des genres comme la science-fiction et l’horreur, difficiles à représenter dans d’autres médias. Cependant, cela peut entraîner une perte de la force de l’hors-champ, qui est si puissante en littérature et au cinéma, obligeant le lecteur ou le spectateur à imaginer ce qui n’est pas montré.

Dans Seuls, cette question de ce qu’on montre ou non est centrale. La disparition des adultes dans un récit jeunesse est un choix évident. Mais la mise en scène soulève aussi la question de ce qui doit être montré. Faut-il montrer la mort d’un enfant ?

Trouver un équilibre entre montrer trop, ou trop peu, est crucial.

Un exemple de ce choix narratif se trouve dans Le Clan du Requin, le troisième tome de la série. Nous avions la possibilité de montrer un requin blanc sous tous les angles, mais nous avons choisi une approche cinématographique, inspirée des Dents de la Mer, en montrant très peu le requin. Par exemple, quand Camille descend dans un souterrain et voit le requin à travers une grande baie, nous avons privilégié l’angle émotionnel des enfants qui perçoivent une menace sans la voir entièrement.

Dès lors, qu’est-ce qui est intéressant ? Les lecteurs peuvent se représenter un millier de choses possibles. Le premier cycle, qui s’étend sur 5 albums, se concentre sur l’envie de laisser les lecteurs imaginer les raisons des disparitions. De cette manière, chacun envisage des scénarios inexistants, des éléments absents. C’est peut-être cela qui nous a permis de conserver une certaine forme de succès commercial, malgré le fait que nous ne soyons des flèches.

Avec Bruno Gazzotti (ndr : dessinateur de Seuls), nous ne sommes pas extrêmement rapides. Cela a parfois été un défaut, ralentissant notre rythme de publication annuel. Or, ce mystère et cette attente ont permis aux enfants de rêver ce qu’ils imaginaient comme la suite idéale. Jouer sur cette attente, jouer avec l’imagination des enfants, est devenu un des piliers de la série.

Ces dernières années, on ne compte plus les œuvres postapocalyptiques. The Walking Dead, The Last of us, Mad Max… quant à Seuls, comment éviter le déjà-lu ? Comment ne pas répéter les mêmes rebondissements, les mêmes récits ?

Tout d’abord, il est presque impossible de ne pas tomber dans certains clichés, lorsqu’on aborde un genre. Les clichés sont inhérents au genre lui-même. Ils peuvent être agaçants parce qu’on les voit mille fois, mais aussi rassurants pour la même raison, car ils posent rapidement une scène. Par exemple, on sait immédiatement si on est dans un film de zombies ou un film postapo comme Mad Max, en quelques plans. Cela permet de gagner beaucoup de temps narratif. Cette technique peut ensuite être utilisée pour écrire quelque chose d’original.

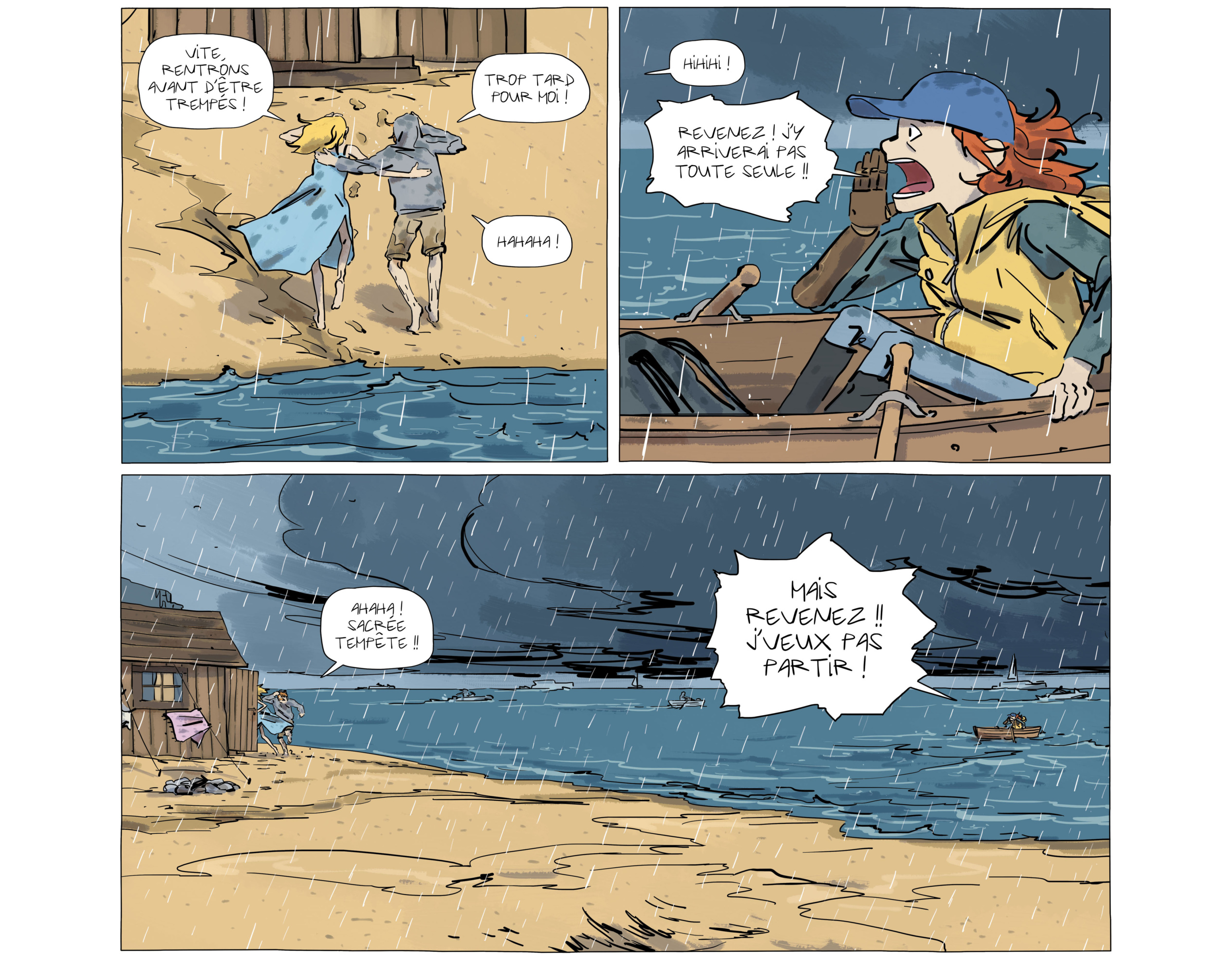

Bruno et moi utilisons joyeusement quelques clichés. Mais, notre récit se distingue de la plupart des récits postapocalyptiques par une approche joyeuse, voire humoristique, malgré la gravité de l’histoire. Seuls fait peur, mais permet aussi aux enfants de dire des bêtises et de jouer à Robinson Crusoé dans une ville.

Un contre-exemple serait un récit où une maladie tue les adolescents à la puberté, telle l’histoire de la bande dessinée La Dernière Récré. Cette idée, bien que réaliste, entraînerait des cadavres partout, rendant impossible l’humour et les jeux entre enfants. La vraie bonne idée de Seuls était d’imaginer une disparition « indolore » : on ne sait pas ce qui s’est passé. Cette méthode permet aux enfants d’avoir peur, tout en s’imaginant le pire, à leur mesure.

Pour un enfant lisant cette BD, ce pire n’est peut-être pas si grave. La bande dessinée peut être perçue comme une histoire amusante avec des aliens, rien de très grave. Un enfant plus angoissé y projettera des peurs plus profondes. J’aime beaucoup cette notion présente dans les contes, où certains passages sont reçus différemment selon le degré de maturité du lecteur. Et dans Seuls, il y a de ça aussi.

C’est vrai. La joie est un aspect important de la bande dessinée. Je suis content que tu en parles. Cette joie se reflète dans les pouvoirs des enfants. Plus l’aventure continue, plus la mission épate. Il s’agit d’une belle mission, apporter la paix. Des lectrices et lecteurs ont souvent soif de violence. Seuls parle de paix. Ce concept sert à atteindre les portes du paradis. J’apprécie. La joie apparaît dans plusieurs pages. Tu te mets donc à la place des enfants, dès que tu écris.

Bien sûr. Pour moi, cette notion de joie, même dans des sujets douloureux, comme le deuil et la mort, est essentielle. Dans Seuls, on aborde ces thèmes. Cette joie est très liée à ce que je considère comme inhérent à l’enfance : la capacité de passer d’une émotion à une autre, en quelques secondes. J’aime souvent raconter cette anecdote : lors de l’enterrement de mon père, mes neveux et nièces, encore enfants, étaient en larmes pendant l’homélie. Puis, ils jouaient joyeusement en sortant de l’église, avant de décider de faire une collecte pour offrir une fleur à leur grand-mère, et revenir aux larmes, quelques minutes plus tard.

Les émotions fortes et changeantes sont très proches de l’enfance. On peut être très triste, puis excité, puis effrayé, en très peu de temps. J’ai voulu refléter cela dans Seuls. Néanmoins, défendre des valeurs comme la paix et le vivre-ensemble est plus compliqué, surtout dans le cadre d’un récit occidental, classique. Les mangas ont un niveau d’acceptation de la violence beaucoup plus grand qu’avant. Cela ne signifie pas pour autant qu’on doit toujours aller vers cette violence.

Au début de la série Seuls, on nous voyait comme très transgressifs. Les gens disaient que ce n’était pas une série pour enfants. Aujourd’hui, avec la popularité des mangas, nous paraissons presque traditionnels.

J’ai une problématique similaire avec La Cuisine des Ogres. Les lecteurs adultes pensent que ce n’est pas pour les enfants, alors que je crois fermement que c’est un récit pour eux. Il y a toujours un moyen de rester transgressif. C’est rassurant.

Dans Seuls, promouvoir la paix et montrer que des enfants tentent d’éviter une guerre, plutôt que de se précipiter dedans pour la gagner, est une idée que je tiens à défendre.

C’est un sacré défi narratif, car ce n’est pas forcément ce qu’attendent les lecteurs. Trouver la bonne manière de raconter cela n’est pas simple. Il y a des tensions, des lignes de fracture, entre les anciens et nouveaux lecteurs, dont les attentes ne sont pas les mêmes.

Prenons un exemple typique : dans l’album 13, à la fin du troisième cycle, on découvre que les enfants de Fortville ont des pouvoirs. Pas des pouvoirs incroyables, mais des pouvoirs tout de même. Cela a suscité un débat sur les forums des amateurs de Seuls. Les premiers lecteurs, maintenant jeunes adultes, disaient que ce n’était pas une bonne idée. Cela leur semblait trop cliché. Ils pensaient que c’était quelque chose qu’on avait déjà vu mille fois.

Mon argument était de dire que, oui, c’est peut-être un peu cliché, mais il faut attendre de voir ce que nous allons en faire. Dans le tome 14, Dodji a beaucoup de mal à maîtriser ses pouvoirs, et pour Terry, c’est un peu du n’importe quoi. D’autre part, il serait dommage de ne pas tenir compte des attentes du nouveau public, notamment les jeunes lecteurs de 10 ans. Ils sont maintenant très influencés par le manga. Leurs attentes sont complètement différentes de celles des lecteurs des années 2000, même s’il y avait déjà des mangas à l’époque.

Il est intéressant de voir que les anciens lecteurs, que j’appelle les gardiens du temple, préfèrent une approche plus sobre, sans pouvoirs. J’ai beaucoup d’affection pour eux. Nos échanges sont toujours pertinents. En revanche, les jeunes lecteurs de 10 ans sont ravis que l’histoire entre enfin dans le vif du sujet avec l’apparition des pouvoirs.

Avec Bruno, nous cherchons un équilibre. Il est normal qu’un jeune lecteur ait envie de voir ses héros vivre des aventures extraordinaires, impliquant des effets spectaculaires. Nous sommes dans un univers appelé Les Limbes, ou La Quatrième Dimension et Demie, où des enfants peuvent théoriquement avoir des pouvoirs. Cela a déjà été le cas dans la série. Il serait dommage de ne pas utiliser cette puissance narrative.

D’un autre côté, je comprends le besoin de sobriété de certains premiers lecteurs, car je le partage. L’overdose actuelle de super-pouvoirs dans les blockbusters américains m’agace. Je la trouve dangereuse politiquement, au sens large. Rien ne semble pertinent en termes de messages véhiculés quant à la vision du monde, de la société. J’ai peur qu’ils promeuvent un modèle axé sur le pouvoir, la domination des uns sur les autres, et l’extractivisme, c’est-à-dire l’exploitation des ressources de la nature, quel qu’en soit le prix.

Entre l’excitation des jeunes lecteurs qui veulent de l’action et le désir de ne pas promouvoir le pouvoir comme une fin ultime pour les héros, il faut constamment chercher un équilibre, comme sur un surf. On est toujours en train de chercher le bon moment, en évitant de tomber, tout en restant dans le bon flow.

Interview menée par Pierre & brunoaleas

Illustrations ©Bruno Gazzotti