L’année passée, Jean Cremers remporte le Prix Rossel de la BD. Vague de Froid ne passe pas inaperçu ! Après avoir partagé son récit fraternel, l’artiste continue son parcours chez Glénat. Dès lors, Le Grand Large apparaît sous nos yeux. Ce second livre retrace le voyage océanique de Léonie. Comprenons l’écriture de l’auteur.

Tes dialogues sonnent vachement réels. Ils n’y a rien de cadenassé, robotique. On le remarque lorsqu’on lit Vague de Froid. Comme si la lecture nous transportait aux côtés des personnages, en pleine montagne. Ecris-tu d’une traite, ou alors, effaces-tu ce qui n’apparaît pas authentique ?

C’est intéressant comme question, on ne me l’a jamais posée. Le scénario est le plus important pour moi, comme pour d’autres auteurs. J’ai peut-être vécu un traumatisme de cinéma qui explique tout cela. J’ai du mal à ne pas faire de liaisons avec notre réalité. Il y a une différence entre « Tu sais pas » et « Tu ne sais pas ». Ca peut vite sonner faux. Cette sorte de faux dialogue m’embête en BD. J’avais envie de rompre avec les codes de la langue française. J’aime écrire comme je parle. Surtout que Vague de Froid conte mon voyage en Norvège, une aventure avec mon frère. Je voulais rester authentique à ce niveau-là. Vague de Froid est une belle expérience pour ce qui est de respecter l’authenticité des dialogues. Par contre, quand une phrase est importante, je la mets en bon vieux français. Histoire qu’elle ait plus d’impact, qu’on cale dessus. Puis, dans Le Grand Large, on suit trois personnages parlant de manière authentique. Je n’avais pas le temps d’y mettre les formes et de paraître désuet.

Lors de ta venue à L’Escale, une librairie liégeoise, tu révélais ô combien tu aimais écrire des scénarios. Sans un bon scénar’, est-il impossible de travailler sur une BD qui mérite d’être lue ? Le scénario demeure la base donnant envie de dessiner ou bien est-ce tout simplement accessoire vu qu’on peut tester mille et une pratiques ?

Je ne dirais pas que le scénario est accessoire. C’est le scénario qui fait la bande dessinée. Le dessin sert aussi de scénario pour certains. Je pense qu’on peut partir de n’importe quelle base. Des auteurs s’en sortent dans l’impro, d’autres via un scénario bancal devenant intéressant grâce à un dessin original. Je pense notamment à Gipi. C’est mon auteur préféré. Parfois, j’ai l’impression qu’il n’écrit pas de scénario vraiment conventionnel mais qu’il se laisse aller à son ressenti profond. C’est également une forme de scénario. Si je devais être 100% honnête, je dirais qu’il faut une petite base. Néanmoins, des auteurs ne se préoccupent pas d’un scénario et le crée sur le moment même, dès qu’ils dessinent. C’est ça qui est merveilleux. Tout objet mérite d’être lu pour autant qu’il apporte quelque chose. Que ce soit en termes de scénar’, dessin ou couleur.

Les dialogues en disent beaucoup sur les auteurs de BD. On ne les désigne jamais comme de fins observateurs de nos faits et gestes. Quand je discutais avec Gipi, il assumait le fait d’abandonner les lectures dévoilant des récits artificiels. Vous devez sûrement avoir ce point en commun.

J’espère (rire). Il faut observer la façon de bouger des gens. L’attitude est importante. Le dessin ne se limite pas à bêtement copier une suite d’images. Il faut que ce soit crédible, authentique. C’est aussi la partie la plus amusante. Une personne n’est pas l’autre. Nos mouvements l’illustrent chaque jour. Je suis content que tu le soulèves.

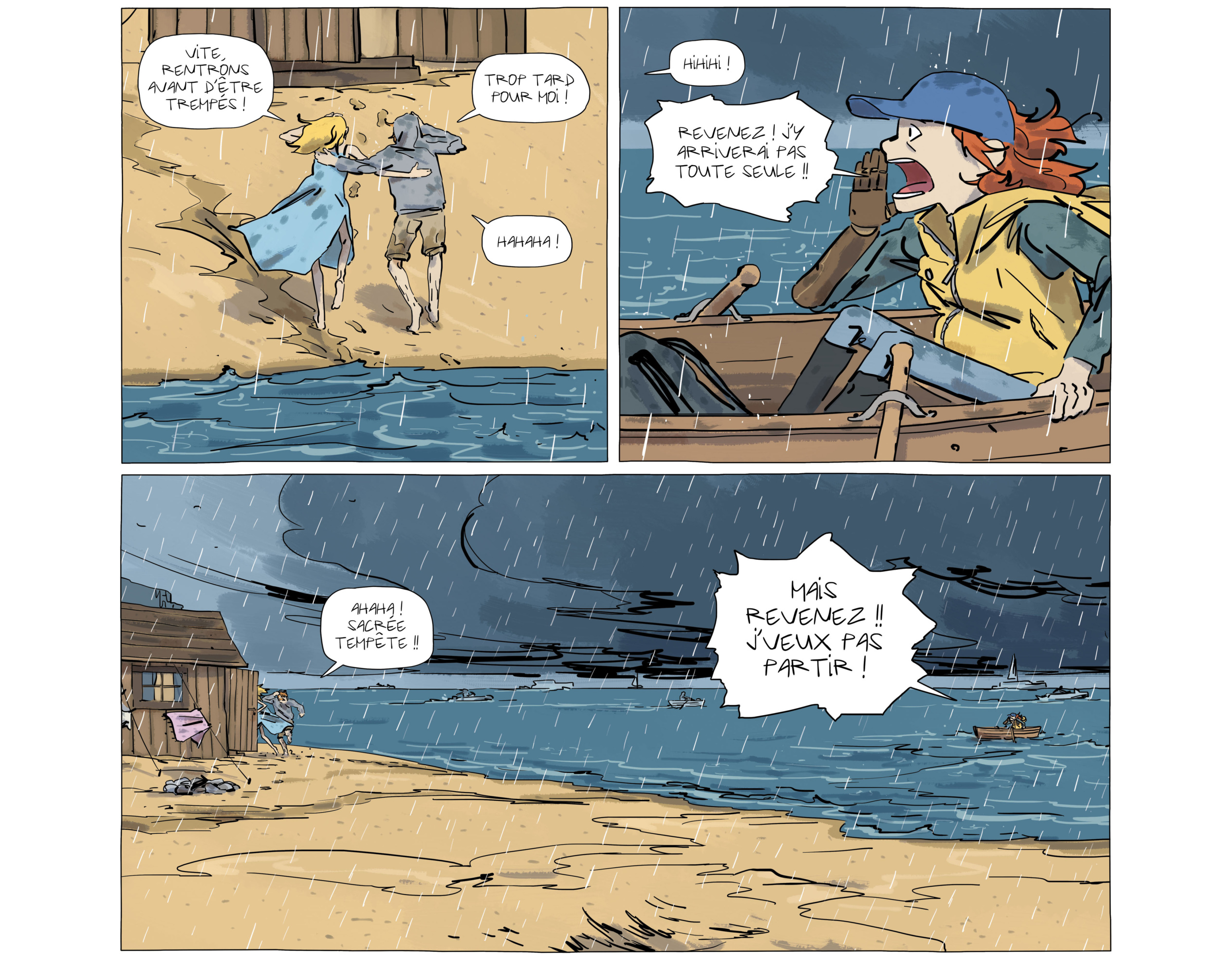

A travers Le Grand Large, de jeunes personnalités sont livrées à elles-même. Contre vents et marées, elle souhaitent rejoindre la terre ferme. Je ne peux pas m’empêcher de méditer sur les paroles de Jean Jacques Rousseau : « L’homme est naturellement bon, c’est la société qui le corrompt ». Selon le philosophe, le mal n’est pas inné. Dieu ne maudit pas les êtres. L’homme s’est lui-même corrompu. Cette corruption relève d’ailleurs de sa liberté. Partages-tu cette vision optimiste, imaginer les humains bons à la naissance ?

Pas vraiment. Je suis très pessimiste. Je pense qu’on est entouré de bonnes et mauvaises personnes et qu’il faut rester prudent dès la pré-adolescence. On y note des comportements bizarres. Un enfant qui harcèle quelqu’un n’est ni mauvais, ni corrompu par la société. Quand on a 12 ans et qu’on s’amuse à frapper un gosse pour faire rire les autres, ça n’a rien à voir avec un phénomène sociétal… c’est beaucoup plus de l’ordre personnel. Il n’y a qu’à penser aux gosses laissés à l’abandon. Je ne sais pas si j’adhère à la philosophie de Rousseau, même si elle est réelle. En tout cas, je ne m’en suis pas servi pour Le Grand Large. La protagoniste, Léonie, est colérique et impulsive. Je ne sais pas si ça fait d’elle quelqu’un de mauvais. Je ne sais pas non plus ce que tu entends par « un individu bon ». Je ne suis pas allé aussi loin dans la métaphore, l’inspiration. Je me suis contenté de me mettre à la place de mes personnages. Je crois qu’on a tous le droit de craquer un peu, de réaliser de mauvaises actions, tant qu’elles restent relativement bonnes. Puis, on n’est pas tous bons. Il y a des gens qui ont un mauvais fond, t’sais. Ce n’est pas du tout la société qui les corrompt. Des personnes sont égoïstes naturellement. Parfois, c’est juste un trait de caractère. Après voilà, tout est relatif quant à ce que tu définis bon et mauvais (rire). Le monde n’est ni noir, ni blanc.

J’aimerais connaître les retours au sujet du Grand Large. A mon avis, des lecteurs furent apaisés. Au fil de la lecture, on saisit la nécessité de créer du lien.

Oui. Récemment, j’étais présent au Festival d’Angoulême. Des personnes s’arrêtaient afin de prendre un exemplaire pour leur enfant. Elles m’avouaient une belle info. Ma bande dessinée aide à comprendre qu’il faut faire confiance aux gens naturellement. C’est là que je comprends enfin ta précédente question (sourire). Oui, il faut faire confiance aux gens, tout en restant prudent.

En lisant mon livre, des personnes se rappelaient de leur jeunesse, où elles étaient un peu trop naïves. Elles se souvenaient de l’époque où les erreurs les forgeaient. Des gens avec un handicap venaient aussi me trouver. Ils s’exprimaient sur le fait d’être représentés et ça leur faisait du bien, parce que ça n’avait rien de forcé. Et là, ça me soulageait. Ca prouvait que je faisais bien mon boulot. Je ne voulais pas être trop moralisateur sur la question du handicap. D’autres gens se sentaient aussi rassurés quant au départ de leur enfant. Tout le monde quitte le nid un jour ou l’autre. Ils le comprenaient. Ils s’apercevaient que ce n’est pas aussi hardcore que le récit du bouquin.

Tu expliquais ta métaphore du grand large une fois à L’Escale. Tu reprenais la figure des parents laissant leurs enfants dans la cours de récré. Comme si ces enfants n’avaient plus qu’à se débrouiller, seuls face à un nouveau monde. Que trouvais-tu de si fascinant dans cette idée ? Quel est le point de départ ?

C’est une bonne question. En vrai, c’est une épreuve que tout le monde vit, que tout le monde oublie. Tu vois ? Pour les parents, c’est évident que ça va bien se passer. Vu que ça s’est bien passé pour eux. On retombe toujours sur ses pattes. Mais ce n’est pas ça la question. La gosse va p’tet galérer pendant deux semaines, deux ans, dix ans…

En dépeignant des parents de cette façon, si détachés de la réalité, je souhaitais montrer leur oubli vis-à-vis de cette période de l’enfance. On peut prendre pour exemple un jour d’école, où c’est le bordel dans la cour de récré, et tu dois y passer la journée. C’est un peu comme ta première nuit, en tant qu’enfant. A un moment donné, t’en n’a plus conscience. Je me suis dit : « Tiens, c’est marrant. C’est une épreuve tellement horrible que tout le monde fait ». C’est comme le permis de conduire. On stresse, mais une fois que c’est passé, on n’en parle plus jamais. L’idée était intéressante. En même temps, j’en profitais pour réaliser une métaphore de la vie.

Quand on est adolescent, on rejoint souvent un groupe d’appartenance. Il suffit de placer une caméra dans une cour d’école pour observer plusieurs clans. Tes persos trimballent quelques failles et souffrances. Crois-tu que nos différences sont plus fédératrices que nos ressemblances ?

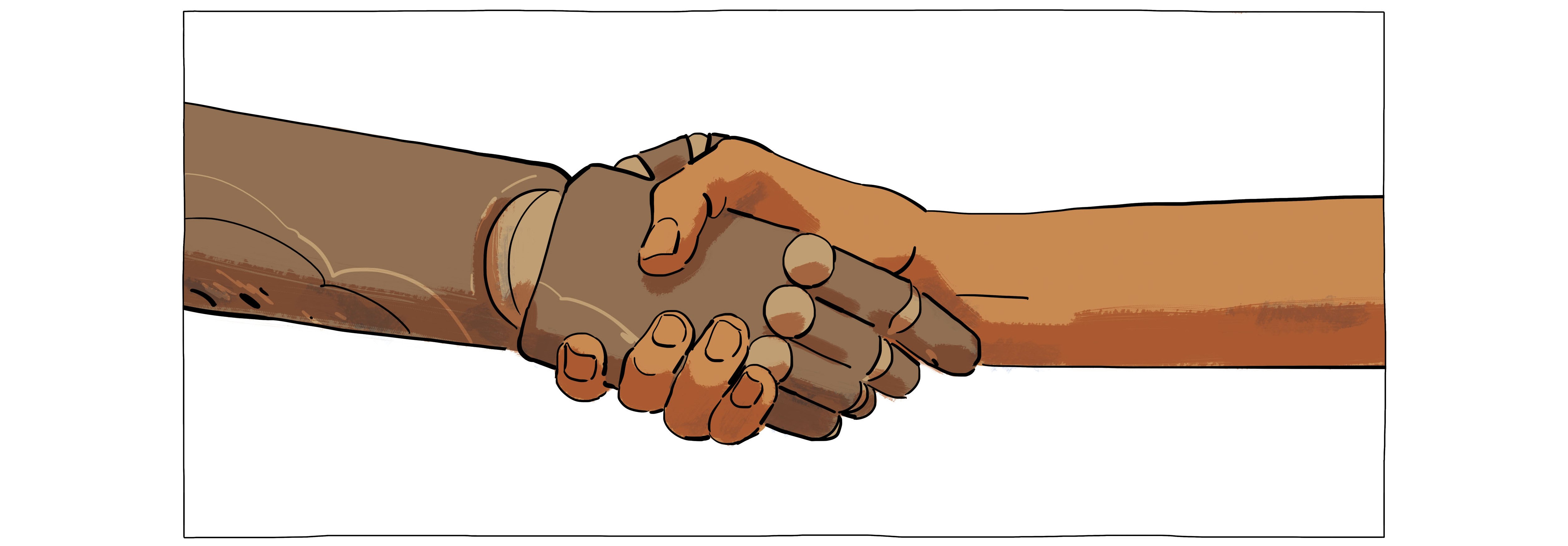

Ouais. Exactement. Etre différent nous rassemble. On se rejoint sur une courte durée avec les personnes qui nous ressemblent. « Qui se ressemble s’assemble » n’est vraiment pas une phrase correcte. « Les opposés s’attirent » est bien plus juste. On y trouve quelque chose qu’on ne connait pas, quelque chose de frais. Alors, ça fait peur au début, peut-être qu’on n’ose pas se lancer. Dans mon histoire, les personnages sont forcés d’être ensemble. Léonie ne laisse pas Balthazar couler. Elle n’abandonne pas Agathe dans sa décharge. Leurs différences engendrent un trio hyper dynamique. Fin, je l’espère. En tout cas, la création du trio les pousse à aller plus loin, les menant vers des problèmes, à une trame scénaristique. Donc ouais, les différences sont fédératrices, bien plus que les ressemblances qu’on croit unificatrices. C’est sûr et certain.

Ton second livre présente un personnage fabuleux nommé Agathe. Cette dame accompagne Balthazar et Léonie. Elle donne à réfléchir. Parfois, il suffit de rencontrer une personne pour que notre quotidien change du tout au tout. J’en suis convaincu. Faut-il absolument croiser une Agathe pour mieux traverser le grand large de l’adolescence ?

On serait chanceux d’en croiser une, ça c’est sûr. J’ai eu la mienne. C’était ma sœur. Bon, il va y avoir du spoil (rire). En gros, pour Agathe, je m’inspire de ce genre d’ami qu’on connait à l’école, qui, après, dégage de nos vies. Ces amis sachant qu’on ne les verra plus jamais après une certaine période. Il faut donc en profiter. Par conséquent, la relation est incroyablement fusionnelle, libératrice. Mais nous, on n’en profite pas vraiment sur le moment. On s’en rend compte bien plus tard.

J’avais un ami comme ça à Saint-Luc (ndr : école d’art, à Liège). Je l’adorais, c’était mon meilleur ami. On faisait plein de trucs ensemble. Il avait une certaine retenue. On sentait qu’il y avait un truc qui clochait, par moment. Dès notre cursus terminé, il a disparu du jour au lendemain. Ce type m’a appris énormément, comme le fait que rien n’est grave, qu’on peut toujours se relever. Je ne pensais pas rencontrer quelqu’un comme lui, jusqu’au jour où je me suis fait d’autres amis. Et lui, je l’ai vraiment vu comme Agathe. C’est-à-dire, une personne qui aide les gens à grandir. Après avoir accompli son but, cette personne s’en va pour toujours.

Pour répondre à ta question, rencontrer son Agathe ça nous apporte évidemment un gros booste. Mais en même temps, c’est un peu triste. A un moment donné, il y a une séparation. Quand on est trop proche de quelqu’un, on commence à redouter l’instant où il ne sera plus là. Ce serait un bonheur de voir des personnes découvrir leur Agathe mais certaines n’en sortiraient pas indemnes, j’crois (rire). Moi, j’ai ressenti une sensation de manque. J’étais habitué à le voir tous les jours. Je croyais que ça allait durer toute la vie. La rupture est un peu brutale. Mais ça fait partie de la vie.

Interview menée par brunoaleas

Illustrations ©Jean Cremers