Iris Pouy dessine depuis toujours. De Paris, elle se transfère à Marseille pour publier ses bédés. Elle inaugure la première interview de l’année focalisée sur la mémoire. Découvrons sa fiction nommée Marx, le retour, une pièce initialement écrite par Howard Zinn.

Dès l’ouverture de Marx, le retour, Howard Zinn inscrit ses intentions : « J’ai eu l’idée de faire revenir Marx dans le présent, un peu comme dans un conte. Il débarquerait aux États-Unis, de sorte qu’il ne se contenterait pas de se remémorer sa vie au dix-neuvième siècle européen mais commenterait ce qui se passe ici ». Si on te proposait à nouveau ce projet, tu le dessinerais autrement ?

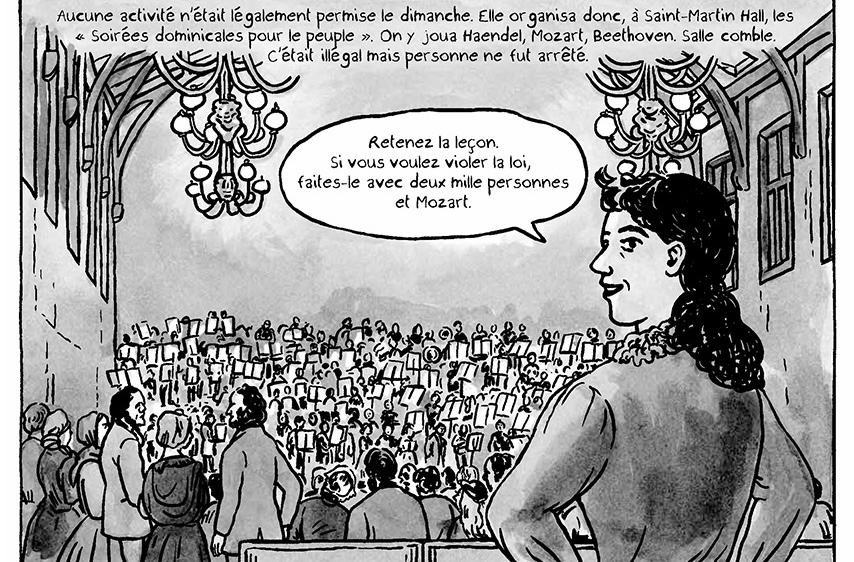

Ah, c’est une bonne question. C’était ma première longue BD et j’avais carte blanche. L’éditeur n’a pas fait beaucoup de demande. Ça ressemble vraiment à ce que j’avais envie de faire. J’avais choisi le noir et blanc pour des questions de temps. C’est-à-dire que ça me semblait plus compliqué de faire de la couleur. Peut-être que je ferais la BD en couleur, si on devait la modifier. Mais en même temps, le noir et blanc en BD, c’est quand même quelque chose que j’aime bien. Je sais juste que c’est que c’est moins vendeur. C’est un argument parfois qui est utilisé par les éditeurs, mais il se trouve que le mien (ndr : Revival), il aimait beaucoup les BD anciennes. Ça ne lui posait aucun problème que ce soit noir et blanc.

Quant au thème, je trouve ce livre toujours très actuel. C’est un texte qui date de 2002. Howard Zinn, je ne l’ai pas rencontré de son vivant. Je me suis appropriée son texte, sans une discussion avec son auteur. C’est un texte qui n’a pas tellement vieilli. Il pourrait être tout le temps remis au goût du jour avec des choses nouvelles qui atterrissent dedans. Au moment de sa parution, il n’y avait pas encore l’intelligence artificielle. Mettre l’outil un peu plus en avant dans l’histoire serait intéressant.

Si Howard Zinn avait été à tes côtés, lors de la production de cette BD, quelle question aurais-tu aimé lui poser ?

D’abord, ça m’aurait mis beaucoup plus de pression vu que j’aurais voulu être à la hauteur. C’est quelqu’un que je respecte beaucoup, dont je respecte les écrits. Je pense que ça aurait été un peu plus difficile de produire la BD. Ensuite, je ne sais pas trop ce que je lui aurais posé comme question parce qu’il y a déjà une présentation de la pièce assez claire. A la base, son texte est une pièce de théâtre que j’ai adapté en bande dessinée. Cet historien faisait une présentation de la pièce, où il il écrit bien ses intentions. Tout ce qu’il a voulu mettre dans ce texte est net.

Il s’était pas mal attaché à des personnages parallèles à l’histoire de Marx. Il décrit sa femme et ses filles, des personnalités super intéressantes. Il a voulu les mettre en valeur. J’aurais bien aimé discuter avec lui de ça et de la possibilité, justement, de se focaliser un peu plus sur Eleanor Marx, fille de Karl Marx. Ce personnage génial n’est pas très connu. Elle a vachement contribué au succès et à la diffusion des textes de son père. Je sais que c’était un sujet qui lui tenait à cœur. Il a fait, par ailleurs, une autre pièce sur une anarchiste américaine, Emma Goldman. Il aurait bien aimé développer ce genre de thème, j’ai l’impression. Bref, j’aurais bien aimé discuter de cet aspect de son travail.

Marx, le retour n’est pas un livre déprimant. Je me souviens d’une planche, où on voit les révolutions du monde entier. Ça ne m’étonnerait pas si les luttes fonctionnant le plus sont celles qui se déroulent à long terme. Dernièrement, un scandale éclate au Festival d’Angoulême. Plusieurs artistes ont alors organisé leurs propres festivals. On doit avancer vers cette voie.

Tous les types de luttes marchent et finissent par porter leurs fruits. Celle autour du Festival d’Angoulême, elle est marquante parce qu’elle a été vraiment très rapide, très courte. C’était un peu la fin de revendications qui ont duré pendant des années, qui n’étaient pas spécialement écoutées. Il y a eu un travail qui a été fait en amont par des autrices pour dénoncer plein de choses par rapport au Festival d’Angoulême. Ce travail ne fut pas écouté.

On va organiser un festival un peu partout en France, en Belgique, en Espagne, au même moment qu’Angoulême. Je trouve ça assez étonnant à quel point ça a été vite. En fait, le boycott des autrices et des auteurs appelant à l’arrêt du Festival, c’était une lutte très efficace. Elle montre que ça vaut le coup, de temps en temps, de se positionner clairement, puis, de refuser des inepties.

Tu as probablement certaines attentes, en tant que dessinatrice.

Alors, oui. Une meilleure visibilité. La BD est un médium hyper florissant. Enormément de gens font des bandes dessinées. De belles bandes dessinées sortent chaque année. Je pense que ça se porte plutôt bien. Mais mettre en avant le côté précaire des auteurs, le fait qu’on soit toujours les derniers de la chaîne du livre, alors qu’on est à l’origine des projets.

Nous aussi, on a le droit au chômage, à des arrêts maladies, etc. Ça serait énorme. Enfin, c’est quelque chose qu’on demande depuis des années. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour que ça aille mieux dans le milieu de la BD.

En t’écoutant, je repensais à une soirée organisée avec mes amis. On regardait La Quatrième Dimension. On matait un épisode sur une dame très maladroite. Elle était aussi hyper généreuse avec son entourage. Soudain, un ange gardien se chargeait d’améliorer son quotidien. Il l’emmenait dans un milieu bourgeois, comme si elle avait besoin de faire de grosses fêtes. Cependant, elle était heureuse comme elle était. En d’autres mots, il lui fallait peu pour être heureuse. A la fin de l’épisode, je méditais à mon job dans l’associatif. A force de fréquenter des jeunes, je réalise une dinguerie, l’argent leur empoisonne le cerveau. C’est vraiment : « argent égal bonheur ». Et l’épisode de la série m’avait marqué. On n’a pas besoin de grand-chose, finalement. Etre bien entouré suffit amplement. Marx, le retour communique cette philosophie aux plus jeunes ?

Ah bah oui. Enfin, l’argent… ça pointe plutôt le système autour de l’argent, le système capitaliste, car tout le monde a besoin de l’argent pour vivre actuellement. Effectivement, les gens triment dans toutes sortes de boulot pour gagner leur vie. Souvent, ce n’est pas par confort, c’est juste par survie. Donc, on a besoin d’argent. Or, tant que ce système est mis en place, une économie déjà remise en question par Marx, tant qu’on est dans ce système-là, ce sera vachement difficile de voir les choses autrement que par ce biais-là, celui de l’argent.

Heureusement, la BD porte espoir. C’est tellement accessible et universel. En lire permet de rester optimiste.

Ah oui, complètement. Moi, j’adore mon métier. Je pense que c’est le cas pour la plupart des auteurs de BD. Ça reste, en général, un vrai plaisir de faire des bandes dessinées, et pour les gens, de les lire. Et oui, il y a tout un tas de choses qui peuvent passer à travers la bande dessinée. Je trouve que c’est génial qu’on l’étudie de plus en plus, qu’on étudie aussi son histoire. Très longtemps, ce fut considéré comme un genre mineur par rapport aux autres arts. Alors qu’en fait, on se rend compte que, génération après génération, il y a énormément d’émotions et messages qui passent à travers la BD. On a tout intérêt à continuer d’en publier. Ouais.

⬆ I. Pouy dessine aussi des cartes ⬆

Interview menée par brunoaleas