Si les films de genre étaient monnaie courante dans le cinéma français entre les années 60 et 80, difficile aujourd’hui d’imaginer autre chose que les trop fréquents drames et comédies dramatiques à qualité variable. De fait, son seul statut de film de genre fait déjà de Grave un OVNI au sein du paysage cinématographique français actuel. Mais pas que.

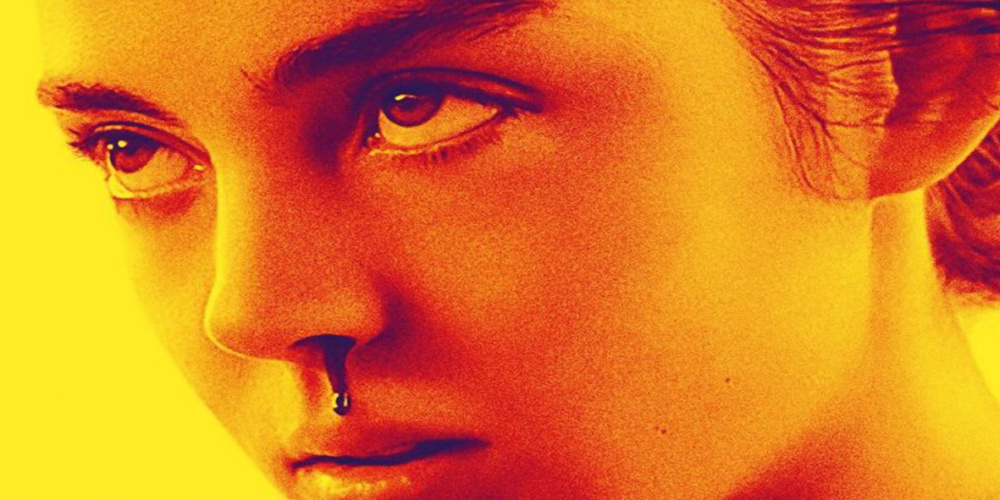

C’est après avoir tourné dans des festivals aux quatre coins du globe et marqué un public parfois incommodé par ce qu’ose montrer Ducournau, que nous arrive ce Grave. Rappelons que l’anecdote de deux personnes s’étant évanouies lors de sa diffusion au festival international du film de Toronto n’a pas manqué d’être récupérée pour servir la campagne publicitaire entourant le film. Pourtant, là où on pouvait s’attendre à un film choc faisant tourner de l’œil le spectateur un peu trop sensible, Ducournau reste mesurée, et se sert du genre pour avant tout développer un propos, des personnages, et une esthétique remarquables.

Malgré ce que la campagne marketing a voulu faire vendre, les scènes les plus brutales du film sont finalement les scènes mettant en scène toute la violence psychologique et la brutalité du processus d’intégration (entendez par là, le baptême estudiantin comme on le connaît si bien dans le monde universitaire belge) que doit subir la jeune Justine, fraîchement arrivée dans cette école vétérinaire.

Y sera associé, la montée en puissance de pulsions qui se feront de plus en plus violentes. Ainsi, Ducournau arrive avec brio à installer un malaise constant sans faire de son film une débauche de sang et de tripes. En outre, elle évite de disperser par-ci par-là les quelques effets gores fugaces, mais marquants, tant ils appuient toute la tourmente au sein de laquelle se trouve le personnage de Justine.

Mais non content de jouer habilement de ses références assumées aux cinémas de John Carpenter et David Cronenberg, tout en imposant son propre style et en ne restant pas prisonnier de son statut de film de genre, Grave impose son sujet propre en livrant un portrait amer, cynique et violent (psychologiquement et physiquement) de notre société. Société dans dans laquelle Justine, directement après y être entrée, comprend que l’acceptation par autrui passe par l’abandon brutal de ses propres valeurs et idéaux. Idée montrée encore plus cyniquement et de façon inattendue à la toute fin du film. Cet abandon de ses propres idéaux entraîne donc Justine dans une spirale de violence et de décadence, où l’on traite des questions de l’adolescence, de la sexualité, du détachement du cocon familial et des changements inévitables qu’ils apportent. Même la violence sociale qu’entraîne les réseaux sociaux est effleurée.

Notons enfin les excellentes prestations des trois acteurs principaux: Garance Marillier, Ella Rumpf et Rabah Nait Oufella (que l’on avait pu voir dans l’excellent et ô combien subversif Nocturama de Bertrand Bonello, sorti en août dernier).

Marillier, en tête, qui se révèle brillante en montrant tour à tour la fragilité et le conflit intérieur qui tiraillera Justine pendant la quasi-totalité du film. N’oublions pas non plus la brève mais exquise apparition de Bouli Lanners.

Bien loin de tomber dans les poncifs actuels du film de genre « à la française », Ducourneau réalise un premier film virtuose, sans concessions et absolument rafraîchissant au sein d’un cinéma français contemporain, sclérosé par la mainmise des chaînes de télévision sur la production. En espérant que le film arrive à générer suffisamment d’entrées pour entrevoir un retour du cinéma de genre en France, ou qu’il rencontre son succès en vidéo pour que son auteure puisse rempiler pour un second film.

Clément Manguette